Was ist die Kunst der Therapie? Sie ist die Bezeichnung für die höchste Kompetenz, die eine Therapeutin erreichen kann. Grundlegend wird umfassendes Fachwissen benötigt. Darüber hinaus gibt es noch viele Rahmenfaktoren. Sie spielen eine entscheidende Rolle. Ich zeige acht wichtige Punkte auf.

Inhaltsverzeichnis

8 Punkte

1. Qualität

Qualitätssicherungssysteme im Gesundheitssystem mit oder ohne Siegel sind Sicherungen gegen Qualitätslecks in einem Ablaufplan. Besser ist ein beständiges Monitoring durch eine Fachkollegin. Idealerweise wird durch Supervision und/oder Gruppentreffen die Ziele und Maßnahmen bei einzelnen Kolleginnen erörtert. Therapeutinnen nutzen solche Feedbacksysteme proaktiv.

2. Individuum

Codierungen im Gesundheitssystem dienen betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten. Für die Diagnose und Therapie sind sie nicht förderlich. Individuelle Personen mit gleicher Grunderkrankung haben Unterschiede in der Diagnose. Die Therapie muss das Individuum als auch die diagnostischen Feinheiten widerspiegeln.

3. Wissenschaft

Die wissenschaftliche Belegbarkeit gilt für bestimmte Therapien in Bezug zu einer Größe an Menschen. Sie sind nicht eins zu eins auf jeden Menschen anwendbar (erfahre mehr über individuelle Einflussfaktoren in meinem Artikel „wirksame Alternativen in der Traumatherapie„).

Wissenschaftliche Belegbarkeit

Wissenschaftliche Arbeiten dienen der Steigerung des gesicherten Wissens. Ich nutze diese in meinen Artikeln und in meiner täglichen therapeutischen Tätigkeit. Sie zeigen die Wirksamkeit verschiedener Anwendungen in der Therapie. Das Gelernte wird bewertet und in den Kontext des vorhandenen Wissens gestellt. Die Anwendung muss individuell geprüft werden.

Zu berücksichtigen ist auch, daß 68 Prozent der Forschung und Entwicklung in den OECD-Ländern durch die Industrie übernommen werden[1]Science Check in der Higgs Zeitschrift.

4. Behandlungsschemata

Behandlungsschemata sind grobe Orientierungshilfe für die Berufsanfängerin. Mit Hilfe einer Fachkollegin wird ein solches Schema angepasst. Ziel eines Schemas ist die Verfeinerung und Differenzierung.

5. Personal

Ein Personalwechsel bei Urlauf und Krankheit ist teilweise nicht vermeidbar. Dies gilt aber nur für wirklich notwendige Therapien. Dann sollte eine persönliche Übergabe erfolgen in der idealweise beide Therapeutinnen gemeinsam therapieren.

Wie auch in anderen therapeutischen Bereichen sollte nach zwei oder drei Terminen eine Behandlungsvereinbarung getroffen werden. Ein Abbruch kann nur in gegenseitigem Einvernehmen statt finden.

6. Diagnose und Befund

Eine Behandlung auf Basis einer Heilmittelverordnung oder eines Rezepts ist nicht fachgerecht. Jede Patientin hat Anspruch auf einen Befund. Neben den technischen Daten ist ein ausführliches Gespräch wichtig. Hierbei werden verschiedene Kontexte – wie zum Beispiel auch psychosomatische oder psychosoziale . mit einbezogen. Es sollte für die Therapie ein Raum geschaffen werden, in dem sich die Patientin sicher und geborgen fühlt.

Die Befundaufnahme kann durchaus mehr als einen Termin beanspruchen. Re-Befundungen sichern den Therapieverlauf. Im Abschlussbefund wird erfasst, welche Ziele erreicht wurden.

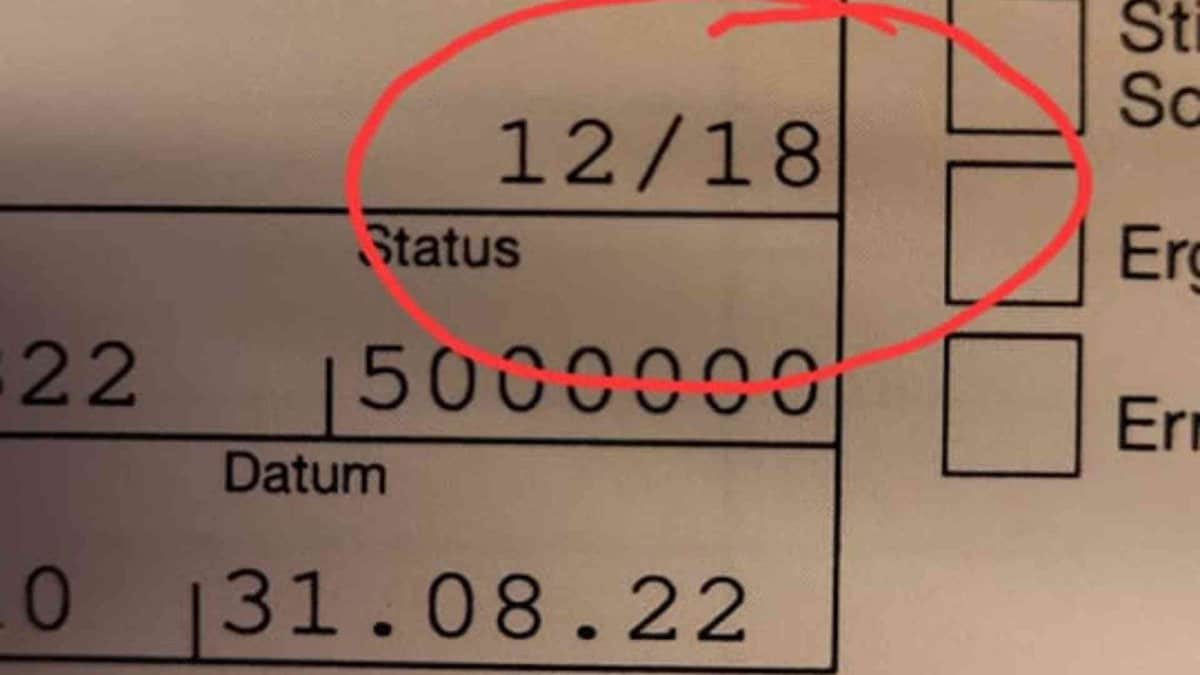

7. Fehler auf der Verordnung

Nicht selten wird in einem Befund ein von der Verordnung abweichender Zustand festgestellt. Das erfordert eine entsprechende Information zur Ärztin oder anderem Fachpersonal. Es werden die datenschutzrechtlichen Notwendigkeiten berücksichtigt. Informationen der Patientinnen unterliegen der absoluten Verschwiegenheit.

8. Zeit

Eine Therapieeinheit benötigt schon aus rein motorischen Gründen mindestens 60 Minuten. Aber auch andere Verfahren sind nicht schnell und sicher durchzuführen.

Lehr- und Lernverfahren

Viele Patientinnen fühlen sich in der Therapie nicht verstanden. Vielleicht ist Dir das auch schon mal so gegangen. Die Gründe dafür sind sehr einfach: Jeder blickt aus seinem Winkel und erklärt ein und Dasselbe ganz unterschiedlich. Die Mediziner schauen auf die medizinischen Parameter, die Therapeutinnen auf objektive Daten, und die Patientin erlebt das eigene Empfinden.

Da liegt es fast schon in der Natur der Sache, dass es hier zu Differenzen kommt. Kommen dann noch Fehler in der Vermittlung von Informationen dazu, wird die Schräglage noch größer. Und nicht selten fallen sprichwörtlich Patientinnen einfach „hinten runter“. Ich setze mich deshalb für mehr Kompetenz in der Diagnose und Therapie ein:

Die Aussage von Patientinnen ist vollumfänglich aussagekräftig, wenn die Therapeutin ihre Sprachkompetenz entsprechend ausbildet.

Es gibt viele geeignete Fragetechniken und Erklärungsmodelle, die Therapeutinnen erlernen können.

Kommunikationskompetenz in der Diagnose und Therapie

Die Erwartung von Patientinnen fachlich korrekt geführt zu werden ist absolut verständlich.

Therapeutinnen können geeignete Lehr-/Lernverfahren erwerben.

Von einer Patientin kann ich nicht erwarten, dass sie subjektive Empfindungen objektiviert. Du siehst weiter unten, warum das auch gar nicht möglich ist. Du brauchst in der Therapie, in der Übung und im Training nur die Bereitschaft, Dich auf eine therapeutische Reise einzulassen. Und nicht wenige Patientinnen berichten mir, dass ihnen das ganz neue Lebensräume erschlossen hat.

Subjekt und Objekt

Das subjektive Empfinden, die objektive Wahrnehmung und die medizinischen Parameter stehen in einer Beziehung. Aber wir können sie nicht gleichsetzen. Diesen Fehler machen nicht nur Laien, sie ist besonders auch bei Gesundheitsprofis zu beobachten.

REINER SCHWOPE

Entwickelt wurde das Modell für Patientinnen mit Herz-/Kreislauferkrankungen. Ich nenne es die therapeutische Triangel. Das Grundprinzip ist für jede Therapie, Gymnastik, Übung oder Training geeignet. Ich erkläre Dir erstmal, wie es bei Patientinnen mit Herzerkrankungen eingesetzt wird.

Es besteht grundsätzlich die Schwierigkeit das subjektive Empfinden zu den objektiven Wahrnehmungen (und medizinischen Parametern) einzustufen. Deshalb brauchte es ein Mittel genau das zu tun. Wir nutzen Befragungen und Skalen. Nicht selten führen Patientinnen auf Empfehlung ein Tagebuch ihrer Empfindungen. Das erhöht die Informationsdichte für die Therapeutin deutlich.

Bei einem Ausdauertest und/oder Ausdauertraining wird nach einer bestimmten Zeit (meistens sechs oder zehn Minuten) gefragt, wie anstrengend das ist. Die meisten kennen bestimmt den Ausdauertest auf einem Standfahrrad (Ergometer). Zur Beurteilung der Anstrengung hat sich hier die Borg-Skala bewährt:

Bei einem großen Querschnitt gesunder Menschen multiplizierst Du einfach mit zehn, und Du hast die wahrscheinliche, dazu passenden Herzfrequenz. Diese lässt sich auch noch einfach messen, indem der Puls getastet wird oder eine Manschette Blutdruck und Pulswert misst.

Die objektive Therapeutin kann nun Messungen durchführen:

- Herzfrequenz

- Laktat im Blut: Das ist die Milchsäureausschüttung bei Energieproduktion ohne Sauerstoff

- Blutdruck

- Atemfrequenz

- Atemtiefe

- Sauerstoffsättigung

- Messung und Aufzeichnung von Parametern der Lungenfunktion (Spirometrie)

Ergänzend nimmt die Therapeutin andere sichtbare Zeichen auf:

- Hautdurchblutung/Schwitzen

- Atemtechnik/Sprechvermögen

- Bewegungsausführung

Das subjektive Empfinden der Patientin und die objektive Wahrnehmung werden nun im Kontext der medizinischen Daten (der Diagnose und verschiedenen Testverfahren) übereinander gelegt. Die Ergebnisse können unglaublich weit auseinander liegen. Denn es gibt krankheitsbedingte und psychologische[2]„Psychophysical bases of perceived exertion.“(BORG, G.)Medicine and Science in Sports and Exercise 1982 14 (5), S. 377–381 Einflussfaktoren, die unsere Wahrnehmung und Leistungsabgabe merklich beeinflussen.

Die natürliche Verzerrung unserer Wahrnehmung

Die Reize und Reaktionen in Deinem Körper unterliegen bewussten, halbbewussten und unterbewussten Verarbeitungsmustern. Diese können wir nur sehr begrenzt beeinflussen. Die Veränderung der Verarbeitungsmuster benötigt auch noch viel Zeit. Sie kann nur durch Therapie, Übung und Training erreicht werden kann. Einfluss haben natürlich auch Unfälle, Lebensschicksale und Erkrankungen. Wir sind Individuen, und so verarbeiten wir Reize. Ohne Reizsetzungen verändern sich keine Verarbeitungsmuster.

Es erfordert also gezielte Hilfen, wie zum Beispiel die Borg-Skala, um das subjektive Empfinden soweit zu objektivieren, dass es „messbar“ wird.

Individuelle Therapie!

Deine subjektive Wahrnehmung in der Therapie muss analysiert werden, damit wir sie verstehen und die Therapie entsprechend anpassen können. Die Therapeutin hat die Aufgabe dies individuell in der Therapie durchzuführen.

Exakte Steuerung führt zum Ziel!

Nochmal kurz zurück zu einer Herzpatientin: Will man nun eine Patientin maßvoll üben/trainieren, dann erfordert das wirklich eine genaue Steuerung. Aus dem Ergebnis des Leistungstest wird unter Berücksichtigung des subjektiven Leistungsvermögen ein Übungsplan erstellt.

Ein einfaches Beispiel

Die Patientin A empfindet die Leistung als „sehr leicht“ ist aber nach den medizinischen Werten bei 13 („etwas schwer“). Die Therapeutin hilft die Körperwahrnehmung zu sensibilisieren und die Leistungsanforderung in den Fokus zu nehmen. Bei gleichem 13er medizinischen Wert empfindet Patientin B die Anstrengung als „sehr, sehr schwer“. Hier sucht die Therapeutin nach Gründen und hilft der Patientin diese gezielt anzugehen. Beide Beispiele sind natürlich eine grobe Vereinfachung.

In der Übung wird jeder Patientin dann ein eigener Plan erstellt. Es ist ein exakter Widerstand in einer bestimmten Geschwindigkeit für eine bestimmte Zeit zu halten. Hier ein Beispiel: Dauertechnik auf dem Ergometer mit 50 Watt für 10 Minuten Tempo 80 Umdrehungen.

Man muss es quasi auf den Punkt bringen. Will man nun bei der gleichen Frau die Fettverbrennung anregen, sind die Daten anders: 30 Minuten 15 Watt Tempo 60 Umdrehungen. Die Werte variieren im Verlauf der Therapie. Regelmäßige meist wöchentlich Re-Befundungen sind dafür nötig. Unterschiede in der Tagesform werden trotzdem berücksichtigt.

Doch neben den Zielen ist es genauso wichtig die individuellen Parameter mit einzubeziehen. Erst im Prozess der Zeit, also des Übens oder Trainierens steuert man langsam in Richtung der objektiven Parameter. Die Begleitung ist also ein zentraler Bestandteil in der Therapie.

Effektive Übung/Training erfordert exakte Dosierung. Das Einbeziehen der individuellen Empfindungen ist sehr wichtig. Eine Übung, eine Gymnastik oder ein Training sind idealerweise genau so angepasst, das sie Dir entspricht. Landläufig sagen wir dann gern: Trainiere im grünen Bereich. Wir führen den Körper aus der „Komfortzone“ heraus ohne ihn zu überfordern. Diese Steuerung erfordert viel Feingefühl. Therapie, Übung und Training darf und muss den Körper genau da „kitzeln“, wo das Ziel liegt.

Was ist mit den anderen motorischen Bereichen?

Am Beispiel der Ausdauer konnte ich Dir zeigen, wie eine exakte individuelle Übung- und Trainingssteuerung funktioniert. Nun, auch wenn sich die Parameter ändern, das Prinzip bleibt für alle motorischen Beanspruchungen gleich:

- Flexibilität („Dehnfähigkeit“ und Gleitfähigkeit der Strukturen)

- Koordination

- Intramuskulär (in einem Muskel)

- Extramuskulär (mehrere Muskeln)

- Ganzkörper/Körperteile (Bewegungsmuster)

- Gleichgewicht

- Kraft

- Schnelligkeit

Bevor ich auf die Anwendung im Bereich der Therapie komme möchte ich noch eine andere Frage beantworten:

Trainingssteuerung in der „Fitnessindustrie“ und im Breitensport

Fachleute kennen im Prinzip keine Fitness. Und Breitensport dient der Breite der Bevölkerung. Es ging bei den historischen Entscheidungen (Beispiel Trimm-Dich 130 Bewegung) mehr um eine Massenbewegung. Die Masse sollte sich mehr bewegen. Egal wie und wie effektiv. Und im Fitnessstudio möchte man das Anforderungsprofil auch nicht zu hoch ansetzen, denn damit holt man seinen Kundinnen durchaus aus einer „Komfortzone“.

Fitness

Fitness wird im Allgemeinen das körperliche und oft auch geistige Wohlbefinden verstanden. Es ist das Vermögen aus, im Alltag leistungsfähig zu sein und Belastungen standzuhalten.

Steuerung in der Therapie

In der Therapie ist die Steuerung nochmal deutlich komplexer als beim Üben oder im Training. Auf Basis der ärztlichen Diagnose wird ein detaillierter Befund erstellt. Jede Patientin ist mit ihrem Körper, ihrem Geist und ihrer Seele einzigartig. Die sehr differenzierten therapeutischen Ziele müssen mit individuellen Maßnahmen ausgeführt werden. Dabei ist das aufmerksame Wahrnehmen, sich Zeit nehmen und selber in Ruhe sein unabdingbar.

Es gibt viele Befindungen zu berücksichtigen. Denken wir an den Schlaf, wie erholt wir sind oder ob wir voller Tatendrang sind. All dies muss individuell erfasst werden. Ein besonders Befinden wird noch genauer beleuchtet. Es ist der Schmerz. Der Schmerz ist ein wichtiges Signal des Körpers und/oder der Seele.

Schmerzen

Besonders das Schmerzempfinden ist in der Therapie zu berücksichtigen. Deshalb wird die Schmerzquantität und -qualität genau erfasst. Sie wird zeitlich Verlauf erfasst. Dadurch kann man den Verlauf oder die Therapie kontrollieren.

Schmerzintensität

Wie stark ist der Schmerz? Zur Erfassung kann eine Schmerzskala verwendet werden.

Schmerzen in der Therapie

Therapie findet grundsätzlich im schmerzfreien Bereich statt. Es gibt nur sehr wenige begründete Ausnahmen. Beispiele sind die Triggerpunktbehandlung, Bindegewebsmassage und das Training bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit.

Schmerzqualität

Schmerzen sind primär sensorische Wahrnehmungen. Sie sind stechend, brennend, drückend, ziehend, pochend, hämmernd, pulsierend, schneidend,… und werden von den Schmerzrezeptoren vermittelt. Die als Nozizeption bezeichnete Schmerzwahrnehmung gibt Hinweise auf die Ursache für die Krankheit (Ätiologie). Sind die Nerven selber betroffen, dann handelt es sich um neuropathische Schmerzen. Sie sind häufig kribbelnd, brennend oder elektrisierend.

Schmerzkontexte und Affekt

Schmerzintensität und Schmerzqualität werden zudem in einen Kontext mit den Alltagsaktivitäten, der Schlafqualität, den Stimmungen und der Belastung erfasst.

Die Schmerzen führen zu einer Veränderung der Gemütslage (Affekt). Wir empfinden Schmerzen als heftig, quälend, lähmend, vernichtend. Aus diesem Grund wird auch erfasst, wie der Schmerz toleriert wird.

Schmerzakzeptanz

Schmerzen und die Schmerzwahrnehmung werden grundsätzlich nicht manipuliert! Schmerzen sind Zeichen einer krankhaften Veränderung, einer Überbelastung oder einer geweblichen Veränderung.

Im Einzelfall kann eine Schmerzschulung erforderlich sein. Ein leicht ziehender Schmerz bei einem Training der peripheren lokalen Ausdauer bei Zustand einer peripheren Durchblutungsstörung ist zielführend. Eine Schmerzunterdrückung zum Beispiel durch Medikamente ist bei Überlast nicht günstig.

In der Praxis hat sich das Führen eines Schmerztagebuches bewährt. Wichtig ist auch die Berücksichtigung einer Schmerzmedikation.

Schmerzlokalisation

Wo im Körper ist der Schmerz?

Es werden die schmerzhaften Areale und die ausstrahlenden Schmerzen notiert.

Typische Schmerzlokalisation und Hinweise auf mögliche Ursachen

| Kopf | Kopfschmerzen, Spannungskopfschmerzen, Clusterkopfschmerzen, Migräne, Neuralgie,… |

| Gesicht | Trigeminusneuralgie, Zahnschmerzen, Kieferschmerzen, Kraniomandybuläre Dysfunktion,… |

| Hals | Pharyngitis, Laryngitis, Tonsillitis, Tracheitis |

| Brust | Angina pectoris, Herzinfarkt, Pneumonie, Ösophagitis |

| Rücken | Zervikozephalgie, BWS- und LWS-Syndrom, Protrusion/Prolaps, Lumboischialgie, Sakralgie |

| Bauch | Appendizitis, Cholecystitis, Pankreatitis, Ulcus ventrikuli/duodeni, Colon irritable |

| Unterleib | Adnexitis, Urethritis, Prostatitis, Zystitis |

Typische Strukturen und Hinweise auf mögliche Ursachen

| Muskel | Muskelkater, Fibromyalgie, Myasthenie, Muskeldystrophie |

| Gelenk | Arthritis, Arthrose, Hyperurikämie, Spondylarthropathien, Osteochondropathien |

| Knochen | Wachstumsschmerzen, Frakturen, Fissuren, Osteoporose, Osteochondrome, Osteosarkome, multiples Myelom bzw. Plasmozytom |

Veränderungen bei einer Erkrankung

Weiter oben bin ich von einer regulären und in gewisser Weise vorhersagbaren Triangel ausgegangen. Merkmal einer Erkrankung ist aber die Veränderung der Vorhersagbarkeit. Die „gesunde“ Einheit von subjektiven Empfinden, objektiver Wahrnehmung und medizinischen Daten geraten mit der Erkrankung in ein zunehmendes Ungleichgewicht. Oder andersherum gesagt, das zunehmende Ungleichgewicht ist eins der wesentlichen Symptome einer Erkrankung.

Für eine patientenorientierte Therapie ist das Dreieck aus medizinischen Parametern, der objektiven Wahrnehmung und dem subjektiven Empfinden maßgebend.

REINER SCHWOPE

References

| ↑1 | Science Check in der Higgs Zeitschrift |

|---|---|

| ↑2 | „Psychophysical bases of perceived exertion.“(BORG, G.)Medicine and Science in Sports and Exercise 1982 14 (5), S. 377–381 |

Schreibe einen Kommentar